ハッケン!ジャパンの日本酒&グルメ担当ライター中沢文子さんはTVや雑誌、WEB、さらに自身のブログで女性一人で気楽に飲める酒場を多数紹介してきた、この分野の第一人者。酒場と日本の酒をこよなく愛する中沢さんが、念願の酒造りを体験!せっかくの機会なので、取材レポートを依頼しました。以下、原稿と酒造りの工程写真も中沢さん自身によるものです。(編集部)

~~~~~~~

最新式の日本酒造りを実際に体験

皆様ご存知のとおり、日本の「伝統的酒造り」はユネスコの無形文化遺産に登録されました。日本酒や焼酎など酒造りの知識と技術が、世界にも認められたのです。

しかし、日本の国酒を造る酒蔵は、今も減り続けています。かつて全国に3000軒以上あったという酒蔵の数は、約1700軒まで減少(※2024年国税庁調査・清酒製造業者数より)。そのなかで実際に酒を仕込み続けている現役の酒蔵は、2025年現在、約1100ともいわれています。

そうなった原因として、消費者の好みの多様化で飲む人が減少、酒を造る蔵人希望者の減少、さらに環境の厳しさから酒蔵を経営する後継者も不足 などが挙げられています。

私自身、これまでに全国各地さまざまな酒蔵を取材してきましたが、日本酒造りの経験はありません。

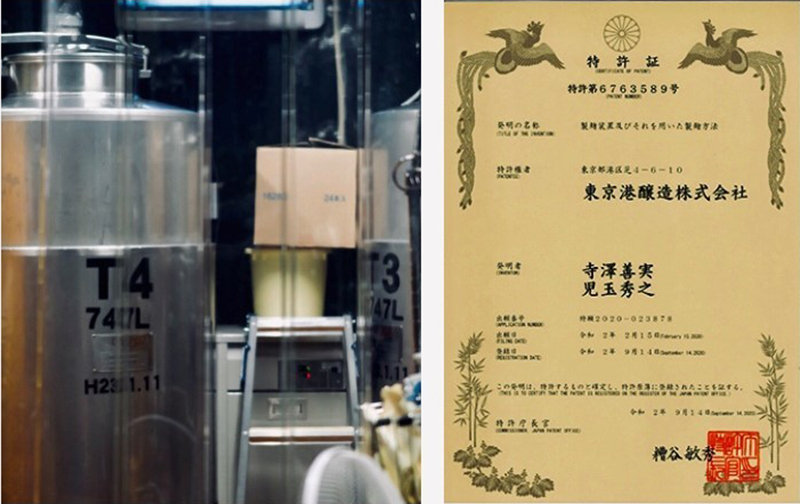

果たして酒造りの現場はどれくらい大変なものなのか?以前から自分でもつくってみたいと思っていて、今回特別に、東京都港区芝にある「東京港醸造」の杜氏・寺澤善実さんにお願いして酒造り作業を一通り体験させていただきました。

都心の4階建てビル内で酒造り

酒造りの体験をさせていただいた「東京港醸造」は、東京23区内に唯一残った都心の酒蔵です。

江戸時代の1812年、この地に「若松屋」として創業。その後、時代の変遷で酒造りは長く途絶えていましたが、2011年に復活。都心の4階建ての小さなビル内でおいしい日本酒を造ることが評判になり、TVや雑誌などメディアで紹介されるなど、業界内外で常に注目される存在です。

酒造り体験を指導いただく寺澤杜氏は、京都の大手酒造メーカーに長年勤務。新規事業で醸造設備を備えたレストランの運営開発に携わった後、独立。2011年に東京港醸造の杜氏として招かれた、異色のキャリアをもつ、この道47年、酒造りのプロです。

寺澤杜氏については、過去のインタビュー記事もご参照ください。https://hakken-japan.com/columns/interviewterasawa/

寺澤杜氏については、過去のインタビュー記事もご参照ください。https://hakken-japan.com/columns/interviewterasawa/

日本酒ができあがるまでの工程

本酒造りは、大きく8工程にわかれています。

1 精米、洗米、浸漬(しんせき)

2 蒸米、放冷

3 麹(こうじ)造り

4 酛(もと)造り

5 醪(もろみ)造り

6 上槽、濾過(ろか)、火入れ

7 貯蔵、調合、割水

8 火入れ、瓶詰め

このうち今回体験できた作業がどんな内容だったか、いくつかご紹介してみます。

【蒸米、放冷】

まず最初の作業は、酒用のお米を洗ってぬかを落とし、水に浸して吸水させることから。十分に浸漬(しんせき)させた米を「甑(こしき)」という大きな蒸米機で蒸し上げます。

4階建てのビルで酒を造る東京港醸造では、ベランダで蒸米作業をしています。寺澤さんは取材でもお話し好きの面白い杜氏さん。蒸し上がった酒米を容器に移し替える作業は皆さん談笑しながら進められ(この作業は酒蔵によっては終始無言)、活気のある和やかな雰囲気が出来上がりの美味しさにつながっているような気がしました。

酒米を移し替えたら、適温(35度前後)まで冷まし、温度を均一にして水分を飛ばす「引き込み」の作業。業務用の扇風機を回しながら広げた蒸米を裏返すなどして、手触り・重量で酒米の状態を判断します。水分量や温度など理想の状態にしてから麹室に運びこみます。蒸したての酒米はとにかく熱く、手がやけどしそうになりました。

蒸米を容器に移す作業では気を付けないと布からこぼれ出てしまうため、とにかく細心の注意が必要です。

【麹(こうじ)造り】

麹室で蒸米に麹菌の胞子を振りかける「種付け」。その際、均一に行き渡らせるのは熟練の技。麹菌を繁殖させるために昼頃いったん作業を中断、しばらく寝かせます。夜になってから、塊にならないようほぐす「切返し」作業を行います。

こうして出来上がった酒母の酛(もと)をタンクに移し、蒸米・米麹・仕込み水を加えて本格的なアルコール発酵を促します。東京港醸造では原料投入を3回に分けて行う「三段仕込み」を採用。

【醪(もろみ)造り】

お酒のもとになる醪(もろみ)を撹拌する作業は、櫂棒(かいぼう)という道具で均一になるようかき混ぜます。米粒が残っているため予想外に重く、混ぜるのにひと苦労。

【瓶詰めとラベル貼り】

出来上がった日本酒を瓶に詰めて、1本ずつラベルを貼るのも酒蔵で手作業です。1週間に貯蔵タンク4本、一升瓶にして約1200本分だけの限定生産。提携販売店と、酒蔵ビルの向かいの直営ショップでも購入できます。

酒造りは衛生第一。作業場はもちろん、酒蔵の外も毎朝掃除する杜氏の寺澤さん

酒造りは衛生第一。作業場はもちろん、酒蔵の外も毎朝掃除する杜氏の寺澤さん

酒造り体験を終えての感想

これまで見てきた印象では単純作業のようにも思えましたが、自分でやってみるとコツが必要なうえ、なかなかの重労働です。東京港醸造は、通常の酒蔵のように横広がりの空間ではない代わり、ビル内の縦移動。階段の上り下りで足腰も鍛えられます。

酒米を運ぶ、水を入れる、撹拌など、どの作業も腕の力が必要で、やっぱり体力勝負。しかも人の口に入るものですから、衛生面に気を配らないといけません。すべて気が抜けず、これは予想以上にハードだ、というのが初日の正直な感想でした。早朝から夜遅くまでの作業に加えて、泊りがけもあるという日本酒造り。つい「ハードですね」と寺澤さんにいうと、「慣れだよ!」とのお答え。

数日間作業を繰り返すと、お言葉通りに身体が慣れてきて、そこまでハードと思わなくなりました。むしろ、自分が手を入れた日本酒がどんな味になるか、楽しみな気持ちが増してきます。

「酒造りが面白いってことを若い人に見せたい」。以前の取材時に寺澤さんがおっしゃっていた言葉の意味がよくわかりました。

酒造りの近代化、負荷を下げる技術革新

伝統の酒造りといっても、酒蔵によって違います。東京港醸造さんだから未経験者の女性でも受け入れていただき、蔵人の皆さんと一緒に酒造りの作業を体験できたかもしれません。

いまの時代はITからAIも登場、世の中の仕事はどんどん簡易化しています。杜氏の寺澤さんは、「可能な作業は最新の技術を取り入れることで簡易化していきたい」と考え。独自のコンパクト型酒造りを考案。

「クラフト蔵®工房」の商標で外販普及にも力を入れています。

たとえば、蒸米が塊にならないよう手で丁寧にほぐす作業を、機械に蒸米を入れるだけでOKにした「吟醸型切返し機」。また、作業のたびに手で水栓を開け閉めするのは面倒。そこで水栓を足で踏むと水が出たり止まったりする「水栓フットコントローラー」など、コンパクト型酒造りのための便利な機械を次々に開発。「酒業界のエジソン」とも呼ばれる寺澤さんです。

日本初!空気中の水分で造る新しいお酒

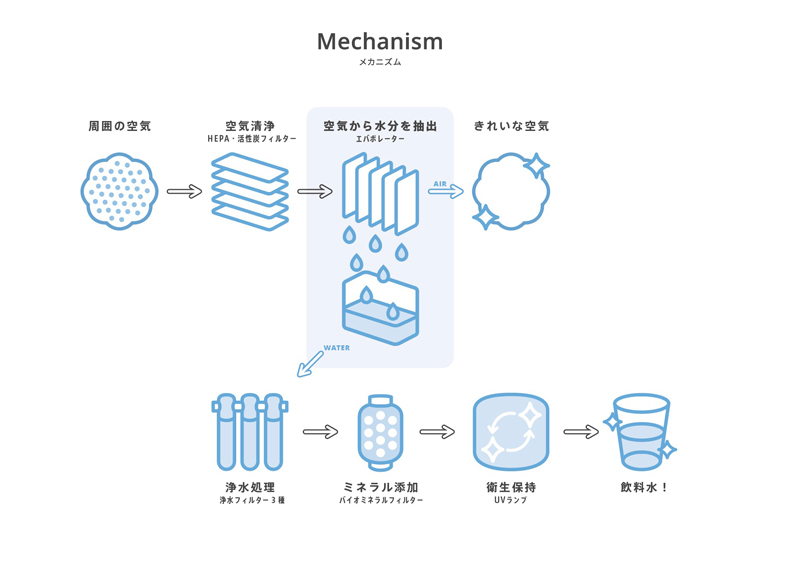

私が酒造り体験でお伺いしていた時期(2025年7月)、東京港醸造では新たな日本酒「江戸開城 空気水仕込み」が発売になりました。その製法がユニーク。

空気中の水分を効率よく凝縮・製水して濾過する株式会社アクアムの「AQ-20XR/AQUAM」(写真上)は、災害対策や環境問題対策でも注目される小型の空気製水機。この新技術を取り入れて、空気中の水分を濾過、酒造りに使用しました。もちろん日本初で世界初、空気水は超軟水となるため発酵にも影響するはずで、寺澤さんは「これまでと違う酒質になるのではないか」と予想していたそうです。

完成した日本酒は予想を反した仕上がりで、空気中の水分から美味しいお酒ができることがわかりました。空気からお酒が造れるのなら、今後たとえば東京タワーや富士山など、これまで考えられなかった場所から新しい日本酒が誕生するかもしれません。

「名水あるところに銘酒あり」という従来の日本酒造りの常識を覆すことにもつながる一歩です。

2025年7月から新発売の「空気仕込」。左から290ml 1,500円、720ml3,000円、1,800ml 5,000円(税抜)

2025年7月から新発売の「空気仕込」。左から290ml 1,500円、720ml3,000円、1,800ml 5,000円(税抜)

~~~~~~~

(編集部あとがき)

東京港醸造では東京の水道水で醸す(しかも美味しい)「江戸開城」から始まって、酒米や酵母菌も東京産にこだわった「江戸開城All Tokyo」、大量の水を使わない無洗米で造る「サステナブルSAKE」など、これまでになかった新発想の日本酒を次々に発表。寺澤杜氏の提唱するコンパクト型酒造りが可能にした、タイムリーな多品種少量生産の成果といえるでしょう。

二千年にわたって受け継がれてきた日本伝統の酒造りを次代に遺していくには、つくり手の意識と時代に合わせたつくり方の変革が必要。

「難しい、だから面白い」。こちらまで寺澤さんの声が聞こえた気がします。

取材協力:東京港醸造株式会社

https://tokyoportbrewery.wkmty.com/

【関連記事】

interviewあの人の得体~寺澤善実(杜氏・東京港醸造 代表取締役)

秩父に来ないと飲めない酒を。名水と自社酵母でつくる武甲酒造の日本酒